Existió un período de la música argentina en donde la intersección entre vanguardia (algo así como ser experimental y moderno sin prejuicios ni especulaciones) y popularidad (alcanzar algún tipo de masividad) había tenido muy pocos precedentes. Si bien Soda Stereo y Virus habían liderado esa cruzada en los años de posdictadura comprobando que había más de unx locx dispuestx a poner el cuerpo y el bocho en acción, la cultura popular que se manifestó en el rock de la década del 90 devino en una visión de la transgresión despreocupada del desafío modernista por innovar. El advenimiento del milenio, con la llegada a la popularidad de grupos como Babasónicos y Miranda!, pero también, con expresiones más desfachatadas como Adicta y Victoria Mil -entre muchísimos otros- constituyeron una mirada de la cultura rock que puso a las bandas y al público a jugar. De la solemnidad y el ritual del agite, el mapa se reconfiguró a partir de una celebración de la extravagancia y la frivolidad en los vestuarios, los maquillajes y la puesta en escena tan cercana a los productos del cine y de la televisión.

Algo un tanto mágico sucede cuando nos enteramos de que una de las protagonistas de esa era de vanguardia y popularidad, como lo es Juliana Gattas -un personaje que le puso brillo a toda una generación de la mano de Miranda-, se lanza como solista sabiéndose reina del pop, pero sin saber nada de la vida ni del amor. En su disco debut, Maquillada en la cama, Gattas muestra cómo el trayecto que va desde el underground porteño hasta la cima de la felicidad y el reconocimiento no posee, finalmente, el encanto y la aprobación que el afuera le otorga: sobrevienen la decadencia, el estar siempre equivocada y el afán de saber que, contra los ataques de la noche, todo terminará en ese refugio que es el cara a cara frente al espejo luego de una vorágine de estímulos. Y si bien Juliana nos da una pista de cuán duro es atravesar el desencantamiento en su ”Taxi al Infierno” –con Alex Anwandter oficiando de diablo en el cuerpo– el contorno difuminado en los cuerpos de sus tapas nos hace pensar en una Juliana que, finalmente, se salva porque habita un anacronismo: su poesía es la de alguien más, como si estuviera totalmente tomada por los tironeos y las voluntades del resto de las personas de la disco.

Es el primer disco solista de Juliana Gattas y ella, cual diva outsider, hace una celebración del ser intérprete: no le avergüenza declarar que la composición no es lo suyo, y eso, lejos de ser un defecto, la corre de la necesidad de casarse y defender alguna propuesta que la identifique. Por eso la única llama para esta Juliana es la ambición de verse de nuevo maquillada: es estar a merced de la curiosidad que la lleva siempre a nuevas escapadas.

La llamada disco del chileno Anwandter -productor y compositor de las canciones de Maquillada en la cama- construye una capa más en el repertorio de fascinaciones del universo Gattas. La poética del músico forma parte de eso que en cuanto lo escuchamos se siente tan hermoso como desesperante: la idea de que estamos ante el fin del mundo y eso nos vincula directamente con el baile, con el frenesí entre desconocidos. Y aunque algunxs digan que la noche es algo así como no tener familia, ciertamente hay allí una suerte de refugio para artistas en la búsqueda constante, como es el caso de Juliana. El momento más cinematográfico del viaje retrodiabólico de Alex y Juliana es ‘’Emocionalmente tuya’’. La discoteca reposa y se toma la licencia de cortar con los bajos sincopados y las librerías de cuerdas que a Anwandter tanto lo identifican. En esa canción, nos encontramos con una Juliana en modo melodrama más cercana a su clásico ‘’Enamorada’’ o a sus canciones en Varias Artistas.

Foto de portada: Aitor Fernández.

Medio en broma, medio en serio, Mariana Eva Pérez suele decir que se considera la “esmóloga más joven”. Mucho antes de que la ex-ESMA se convirtiera en un sitio de memoria al que la sociedad civil pudo entrar para conocer las historias de secuestro y tortura sucedidas ahí mismo durante la última dictadura militar argentina, Mariana ya tenía en su cabeza un croquis bastante acabado del espacio: se había pasado años escuchando relatos de sobrevivientes (algunos de los cuales habían sido compañeros de cautiverio de su mamá), había visto planos, se lo había imaginado. Cuando la exdirectora del Sitio de Memoria ESMA Alejandra Naftal la invitó a guiar una visita por el espacio, Mariana le contestó que se imaginaba más bien “organizando una antivisita”. Tiempo después le dio forma de performance a aquella provocación: primero en el Centro Cultural Paco Urondo, ahora en el Centro Cultural Konex –y en el medio, en un montón de otros espacios– Mariana lleva adelante junto a su prima, la coreógrafa y performer Laura Kalauz, una visita experimental por la ex-ESMA por fuera de la ex-ESMA. En ese ejercicio de imaginación al que invita a los espectadores, pone a jugar elementos de todas sus facetas: la artística –en el increíble Diario de una princesa montonera y en varias de las obras de teatro que escribió, ensaya una voz siempre refrescante para hablar del “temita”– y también la académica –en su tesis de doctorado se dedicó a pensar la dimensión espectral de la figura del desaparecido en el teatro; es decir, en qué medida los fantasmas de los desaparecidos resuenan en nuestro presente. Entre el relato histórico y el acontecimiento conceptual, Antivisita – Formas de entrar y salir de la ESMA es un acontecimiento imperdible de la agenda cultural de la ciudad, que desde su estreno hasta hoy fue mutando, más por los acontecimientos externos que por los cambios intrínsecos.

Desde las primeras funciones de la Antivisita, a mediados de 2022, la coyuntura cambió muchísimo, no hace falta siquiera mencionar en qué sentido. ¿Qué nuevas resonancias tiene la Antivisita hoy?

Si en un principio teníamos miedo de que la obra fuera un poco melancólica, o que pareciera muy fijada en el pasado, ese temor definitivamente se disipó: el diálogo que establece con este presente es directo. Sin cambiarle nada al texto, la Antivisita empezó, desde el año pasado, a resonar distinto. Y digo que no cambiamos nada porque siempre que intentamos hacerlo para hacer referencia directa al contexto actual, nos pareció fallido, no nos gustó cómo quedaba. En algún momento nos dimos cuenta de que no hacía falta: decimos lo mismo, en muchos casos el sentido cambia por completo.

¿En dónde lo notan?

Muchas de las líneas que en 2022 se podían leer en clave de insistencia sobre determinados temas, ahora se convirtieron en una denuncia casi directa: la sensación es que hay que recordar que en la ESMA hubo violencia estatal masiva, que hubo partos, que existió el robo de bebés. Fue como una suerte de corroboración: “Esta información que estamos dando en la obra de manera fragmentada, algo rota, sobre todo porque creíamos que era demasiado redundante, evidentemente no es redundante; vamos a tener que denunciar todo esto otra vez”. De pronto nos dimos cuenta de que no somos melancólicos, no estamos obsesionados: Victoria Villarroel trajo nuevamente al debate ciertos temas que parecían saldados, y nosotros tendremos que volver a tomar posición. Y tomamos posición diciendo exactamente lo mismo que decíamos, lo que pasa es que todo alrededor cambió. Estamos quemando etapas. O, quizá, teniendo una regresión. No sé muy bien, lo que sé es que volvemos a ser resistencia. Y cuando encima ves lo que está pasando en la ESMA real, ves que despiden gente, que desfinancian los espacios, por momentos aparece la pregunta: ¿vamos a terminar siendo la única ESMA que se pueda visitar? Si están cerrando senderos de parque nacionales, ¿por qué no habrían de cerrar la ESMA? ¿Porque fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad? Si están avanzando sobre todo.

Una de las grandes novedades que introduce la Antivisita es la dimensión espectral de las desapariciones: nadie había trabajado con la idea de lo fantasmático que tiene la figura del desaparecido en una performance de esta forma.

¡Fuimos pioneras! Empezamos a trabajar con el espiritismo mucho antes de saber que Karina Milei invoca a Conan. Muchas veces pienso que en algún momento deberíamos animarnos a hacer una sesión de espiritismo de verdad, con gente que ya vino a la Antivisita, a ver qué pasa. Invocar a nuestras personas muertas, intentar entrar en diálogo. Invocar, tal vez, a Conan.

¿Cómo te imaginás a Conan? ¿Será un perro bueno que cayó en una familia mala?

Me lo imagino un poco como Milei, pobre: ha sido un perro maltratado. Y entonces, desde el más allá, se quiere vengar de todos nosotros. Hay que sanar a Conan. Quizá ese sea el camino para librarnos del mal: constelar con él.

Siempre te caracterizaste por encontrar un tono diferente –podríamos decir: liviano, hilarante– para hablar del “temita”, como solés nombrar al impacto social y personal de la desaparición forzada de personas. Pero parece difícil no ponerse un poco solemne ahora, en este contexto, en el que por momentos parece que hay que volver a explicar muchas cosas que dimos por hechas. ¿Es posible conservar el humor?

Difícil, eh, pero supongo que se puede. Yo creo que si no encontramos la manera de hablar desde el humor nos vamos a morir del desánimo. Porque lo que hay en este momento es una suerte de guerra psicológica sobre nosotros, una intención de bombardearnos todo el tiempo con noticias catastróficas, sumado a que la guita parecería ser lo único de lo que podemos hablar, porque está siendo una preocupación acuciante. Pero, si no nos abrazamos al humor, ¿quién nos va a rescatar? También me parece que hay que empezar a burlarse más de ellos, a poder satirizarlos más. Que de esa forma los vamos a dejar desnudos y les vamos a perder el miedo. En ese sentido, reírnos es una herramienta fundamental. Me acuerdo de que Pilar Calveiro le dedicó su primer libro a Lila Pastoriza, justamente, por su humor: por poder disparar contra el poder con tanta capacidad de fuego con esas armas que son el humor y la risa. Son esas armas las que tenemos que recuperar. Quizá durante el kirchnerismo tenía más sentido burlarnos de nosotros mismos, de ciertos discursos, de ciertos lugares comunes, y ahora hay que dirigir ese poder satírico hacia otro lado. Pero bueno, no sé, son suposiciones. Creo que todavía no tenemos demasiada claridad sobre el lugar al que debemos apuntar. La información todavía está decantando, se está espesando. Como cuando hacés salsa blanca: todavía estamos en el momento anterior, revolviendo y revolviendo.

Te doctoraste en Alemania, en Twitter se te leía disfrutando mucho de la vida allá. Y tengo la sensación de que en momentos como estos es cuando una más piensa en volver a irse del país. ¿Te sobreviene la idea de volver a migrar?

Vivo con el corazón dividido. Mirá, justo en este momento estoy preparando los documentos para presentarme a una convocatoria en Alemania y el ingreso al CONICET, porque me niego a aceptar que vaya a desaparecer, que no hay futuro para la ciencia argentina y que no puedo desarrollar mi vida acá. Ese dilema, ese tironeo, está todo el tiempo. Yo sé que puedo pagar cuatro pasajes y empezar de nuevo, y puedo hacerlo porque con mi marido José ya lo hicimos, conocemos la tan temida burocracia alemana, qué color tienen los formularios que hay que llenar. Pero no deja de dar bronca, la sensación de que constantemente puedan meterte la mano en el bolsillo y despojarte de todo lo que construiste. Si en algún momento quise irme porque sentí bronca con este país, con lo que elegía este país y con los rumbos que tomaba, con que mis viejos hubieran dado su vida por este país desagradecido –porque sí, a veces todo se me vuelve así de personal– ahora siento sobre todo ganas de que vos, yo y tanta otra gente que apuesta a estar acá pueda estar bien, pudiendo disfrutar de un país que tiene muchísimo para dar. No hace falta alejarse ni dos pasos de Argentina para darse cuenta de que la ciencia y la cultura son lo mejor que tenemos: no es casual que el ataque esté cayendo justo ahí.

Antivisita se puede ver el miércoles 24 de abril a las 19 y a las 21 h en el Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA). Las entradas pueden adquirirse acá.

Foto de portada: Alejandra López.

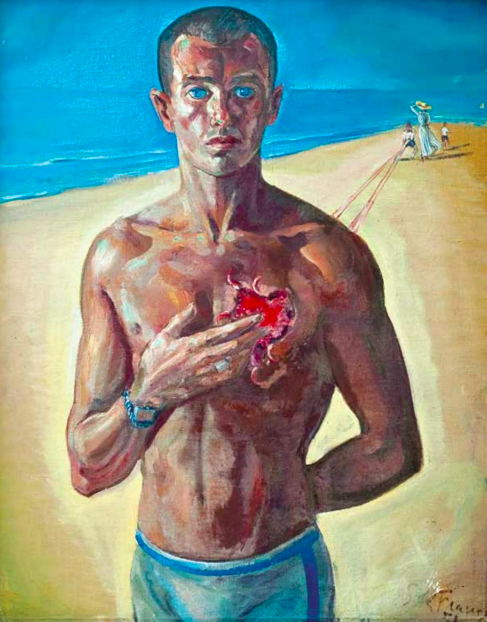

Ahí está parado en el centro de la foto Eduardo Solá Franco. Año 1955. El lugar es Sitges. Basta con darle varias ojeadas a la imagen para entender todo, ya no hay mucho que decir ¿Por qué es tan fácil darse cuenta? Todos los países del mundo, todas las grandes ciudades por lo menos, tienen un Solá Franco, ya sea en los 30 o en los 90, en los 50 o en los 70. Todas los lugares con algo de vida nocturna, poseen un homosexual maleducado y rico, que malgastó tan bien su fortuna, que ese es otro, o a veces el unico, de los motivos para recordarlo. Algunos merecen ser sacados del closet, aunque suene horrible, y otros en vida lo hicieron perfectamente bien. Solá Franco es de estos últimos, y seguramente para mantener algo de la reputación familiar, recibió mucho dinero para pasar temporadas en otros países y divertirse lejos de cualquier alboroto social de la Guayaquil de mediados de siglo. Siempre pudo escaparse a donde quiso, siempre pudo volver de donde salió, y ese ir y venir lo hizo en un punto más invisible, o más disperso, a pesar de su frontalidad.

Su amanerada presencia, tan masculina en su rostro, tan torcida y caiducha en el resto del cuerpo, hizo que desde su muy temprana juventud se asociara tanto su obra como su personalidad con el libertinaje. El también se ocupó de reforzarlo, retrató cuanto chongo se le cruzó por frente de los ojos, y eligió pintarlos exageradamente deseables. Es la gracia inevitable entender si el modelo estuvo o no estuvo con el pintor, y en el caso de Solá Franco la dedicación o falta de dedicación en la pincelada se encargó de que lo sepamos a la primera ojeada.

Fue simbolista, renegaba un poco que lo llamen surrealista cuando sus referencias tenían una tradición completamente diferente, mucho más sofisticada y acorde con su estilo de vida. Sin sorprender, se obsesionó con su madre desde pequeño y le decidió una gran tela en 1933 que tituló Retratos de mamá en disfraces de diversas épocas, donde su mismo rostro va variando edades y cada traje delata un tiempo.

Cuando llega a Buenos Aires se instala en un taller en la calle Tres Sargentos 436, y escribe en su diario: “Acá es donde me siento right in the mood to paint the blues.” Era 1942 y por un bar cerca se estaban juntando Maldonado, Iommi y el grupo de los concretos para redactar los primeros manifiestos, hasta ese momento llamado grupo joven, y escribían cosas como: “Con los concretos se refunda la necesidad de generar manifiestos. Más que nunca aparece la voluntad de un arte que excluya a otros. Un renacimiento”. Como se deja ver, Solá Franco estaba en una sintonía completamente opuesta a la de los concretos y así pintó “Melancholy blue, Buenos Aires”, en la que una joven con poca apariencia de viva canta al lado de un piano, en un bar que bien podría ser el Bar Sur o alguno similar. La pintura realizada en tonos azules, aparte de retratar lo que siempre se describe como una esencia porteña, deja ver un perfil de una ciudad que ya tenía una avanzada pretensión de moderna.

Los hombres entran de lleno a la pintura en el capítulo que la historiografía ecuatoriana llama “espiritualidad”, recurso globalmente extendido para exagerar de manera protegida el intenso deseo masculino. La mitología es el gimnasio de los artistas gays, sobre todo de los adinerados que pueden contratar modelos voluminosos para dedicarse a pintar cada músculo y demorar la actividad. En La parábola del banquete nupcial, de 1948, los bultos y colas se mezclan con cuerpos amputados, en muletas y mujeres gritando de sufrimiento.

En 1952 conoció en Ibiza a Jean Varenne, y es con él que empiezan los retratos en la playa, que hará hasta el final de su vida. Jean era pequeño cuando conoce a Solá Franco, y este escribe en su diario “Jean despertó mis instintos paternos”, y pinta ese mismo año “Jean Varenne con una sola concha”. Luego de 10 años el ya joven lo va a visitar a Roma, y Solá Franco no solo le realiza una serie de retratos en carbonilla, sino que también filma una película, tal vez la más homoerótica de su filmografía: Boy bored in the beach, de 1962.

A partir de los años 50 Solá Franco conoce y sostiene en “calidad de tutor o mentor” a muchos jóvenes, muchos entusiasmados con el personaje, otros entusiasmados con el dinero. En su diario hace un listado de a “quienes he ayudado”, y va tachando a uno por uno luego de sus peleas o distanciamientos. Su biógrafo menciona que nunca sus relaciones terminaban bien, y que muchos de los retratados aún hoy están sin identificar, pero de otros conocemos su vida y su trayectoria, como el caso de Filippo von Schlosser, hoy activista por el VIH en Italia, retratado en la playa en 1970 con una vistosa bufanda con los colores de la bandera de Ecuador: rojo, azul y amarillo.

A finales de los años 50 retrató numerosos bailarines y se definió a sí mismo como “balletómano obsesionado”. El más llamativo fue el retrato de Oleg Briansky, con el que también hizo una película que tituló Encuentros imposibles. Por esos años frecuentó el taller de Leonor Fini, y su pintura adquirió algo de un surrealismo indebido, mezcla de ternura y terror, con una paleta que aspiraba a los tonos desconcentrados. Hay una escena que Solá Franco retrata en su diario que tituló Atelier de Leonor, donde se ve a la pintora en el centro rodeada de jóvenes gays vestidos de traje: las pintoras surrealistas aman a los jóvenes gays.

La vida social lo atosiga. En su diario hay una página bastante inusual. Un espiral de tinta roja que hacia el centro se hace más intenso, retrata a su alrededor pequeñas escenas que insinúan charlas, encuentros, desencuentros, peleas repitiendo numerosas

veces a su alrededor: hello, goodbye, hello, goodbye, hello, goodbye, hello, goodbye, hello, goodbye as always. Es 1944 y está en Buenos Aires. Algo de la ciudad coincide con su deseo de sociabilidad, los bares, las fiestas y las inauguraciones. El tiempo de concentración en su taller de Tres Sargentos es cada vez menor y decide seguir sus viajes.

En 1947 pasa varios meses junto a Juan Luis Cousiño y se enamoran. Con la relación proliferan los retratos, de frente y de perfil, en “Juan Luis Cousiño y el minotauro” el modelo ya no tiene ropa y se lleva la mano al pecho. Tres años después la relación finaliza de manera intempestiva y Solá Franco lo retrata en una pintura donde dos cuerpos masculinos, débiles y agotados, son conducidos por una mujer a una puerta, en medio de la noche. Con la separación aparecen escenas con una pincelada mucho más desganada y también escenas religiosas sobre todo las vinculadas a la crucificción y al apocalipsis.

En 1959 conoce a David Morais en Sitges, y como menciona el curador Rodolfo Kronfle Chambres “Solá realizó varios retratos de Morais, todos en bañador o ajustados shorts que dirigen su atención al sexo”. Los retratos toman dimensiones mayores y se repiten, pero el 5 de octubre de 1961 anota en su diario “David se va, se marcha definitivamente”, y pinta una imagen de dos hombres caminando en la playa solos, a punto de agarrarse las manos. En 1994 recordando su relación con Morais escribe su poema más intenso que tituló “Poema a los sentimientos Inútiles”.

“¿Por qué fue así?/ ¿Quién podría comprenderlo?/ Es algo que sucede en la vida de casi todos,/ este doloroso pasado es un secreto mío”. Le sigue a ese poema “Algo se esconde allá arriba” donde dice: “Detrás de cada una de esas telas hay una angustia suspendida”. Su pintura “Autorretrato con desgarro (36 años)”, realizada en Ibiza en 1951 lo muestra con el corazón abierto, de un rojo bien intenso, y por detrás un niño que tira de unos hilos del mismo color, como si remontara un barrilete con su corazón. Solá Franco está agotando, y aún está en la mitad.

Sus gestos en primer plano, su excesivo deseo de que la pintura sea más que un escape, un medio para pertenecer y seducir, parecen llevarlo a una sensación de desilusión constante. La sexualización de su estar parado, de su obra, de sus diarios, el impulso de abusar un poquito de la cultura de sobremesa, de quedarse un poco más de los debido, darse a ver y dar a ver: cada retrato una marca, cada pintura una afectación. Solá Franco de tanto insistir con mostrarse con la frontalidad del retrato, queda ahí en la frontalidad, y borra todo perfil de misterio, de duda. Se queda fijo, en el lugar que antes era un juego.

Foto de portada: La parábola del banquete nupcial. Eduardo Solá Franco. 1948.

La luz de la salida de metro Hidalgo me encandila. Al mediodía el Centro Histórico es algo que apenas reconozco. No están ni el comercio ni el ruido de los fines de semana. Cruzo la calle, llego a Doctor Mora. a la izquierda hay un tianguis cubierto por lonas blancas, a la derecha el centro cultural José Martí. Unos pasos más y lo encuentro: el laboratorio arte Alameda es amarillo y parece –fue– una iglesia.

Al entrar escucho pájaros y a alguien lavando platos. Mis ojos resienten el cambio de iluminación. Casi todo el museo lo ocupa la muestra de pedro lasch, pero yo vengo a ver Continuity flaws: rumours of leak, de Gabriel Massan. Sé que es una videoinstalación, que lx artista es brasileñx y que la exposición la organizó Tono, un festival de performance, danza, música y videoarte que tendrá actividades durante marzo en la Ciudad de México.

Cuando me acerco la música me irrita, parece de casa de los espantos. Lo que veo una vez dentro, sin embargo, es divertido. Es una sala de quizá diez por diez metros, sin más iluminación que las cuatro pantallas que proyectan pálidas formas alienígenas. Los personajes son humanoides –tienen cabeza, brazos, piernas– y hablan en un portugués tan distorsionado que por un momento pienso que es un idioma inventado. El tono indica que están preocupados y los subtítulos lo confirman. Parece que buscan a alguien. en el centro de la sala hay dos figuras (hechas de tela, látex, piel sintética; a una le cuelga lo que juraría es un plumero) en videollamada con otras entidades.

El texto curatorial dice que la obra habla de “la esencia performativa de la vida”, que “se basa en perspectivas decoloniales, queer y descentralizadas” y que “nos desafía a repensar las formas en que entendemos y nos orientamos en el mundo”. Siempre me cuestan trabajo ese tipo de afirmaciones: ¿por dónde exactamente es que habla la obra? ¿con qué fundamento se puede decir que una obra es “política”, si no contiene ningún posicionamiento explícito?

En internet encontré algunos ensayos de respuesta. Dicen que la obra de Massan, por utilizar varias pantallas, desafía la idea del punto de vista único; que por estar protagonizada por seres “no sexuados” –que, sin embargo, tienen voces agudas si sus caderas son anchas y graves si su pecho es grande– reta a la heteronormatividad occidental. Pienso en la necesidad y/o el requisito de que el arte sea presentado como político. Massan es una persona queer y racializada, que migró del sur al norte global: los mundos virtuales que construye y las historias que le interesa contar están obviamente modeladas por su experiencia ¿No es suficiente decir eso?

Porque eso sí puedo verlo, o pude. Una vez que entré a su cuenta de Instagram y leí algunas de las entrevistas que le han hecho. Capté su curiosidad por la identidad y el cuerpo, por otras formas de organización social; vi la –autoproclamada– influencia que tienen en su trabajo las novelas televisivas, los insectos, el manga japonés, los Sims.

Establecer que una obra es alguna de las grandes palabras –Anticolonial, Antirracista, Antipatriarcal– sin que sea evidente en el contenido de la misma pone estándares difíciles de alcanzar –no necesariamente por superiores, más bien por diferentes. la decepción está prácticamente asegurada: no hay coherencia entre el texto y lo que vemos.

Camino fuera de la sala y luego fuera del museo. El suelo está lleno de jacarandas. Me detengo en un puesto a leer los titulares de los diarios: “Corte de estados unidos frena ley texana que criminaliza inmigrantes”, “el crimen organizado utiliza armas más sofisticadas”, “gobierno ajusta cifra de personas desaparecidas: pasa de 120 mil a 99 mil”. A lo lejos, la torre latino anuncia que son las 13:28:57. Alcanzo a escuchar algunos organilleros.

Continuity flaws: rumours of leak, de Gabriel Massan, se exhibió en la Ciudad de México, en el marco del festival Tono.

Foto de portada: retrato de Gabriel Massan por Hick Duarte.

Durante tres días estudié el rostro de Cristina. Sus ojos pequeños color marrón castaña. Su boca algo torcida a la derecha y sus grandes paletas, los caninos un poco metidos hacia adentro. Buscaba parecidos con mi abuela, la prima de Cristina. Por un momento los veía, luego desaparecían. Buscaba parecidos conmigo. Los trataba de encajar. Y encajaban.

La pileta en forma de ying yang diseñada por una arquitecta especialista en feng shui. Ninguna pared de su casa en ángulo recto. Todas líneas curvas. Cristina se mudó a Posadas con su primer marido, por una oferta de trabajo. Al poco tiempo se separó, pero siguió viviendo allá. Dice que le costó aceptar que ese era su lugar en el mundo. Que por unos años fue: “no, no voy a comprar un lavarropas, si igual no sé si me quedo”, “no, no pienso en construir casa si igual capaz me voy”. Pero después el tiempo conformó una elección. Quedarse en un lugar es elegirlo. Y construyó su casa sin líneas rectas, en Posadas, a treinta minutos en auto del centro y de la costanera.

Paseamos en auto por ahí. Hay un mural. El más largo del mundo, tiene un récord Guinness, vino el señor Guinness hasta acá y lo midió personalmente, me dice Cristina. Hay personajes clave de la cultura misionera. Ramón Ayala el Mensú, Chango Spasiuk. Me encantan los dos, no sabía que eran de acá. Cristina dice que no conoce nada de música. Que no escucha. Le pregunto si sabe silbar. No. Yo puedo silbar cualquier canción, le digo. Hago una demostración de “Apanhei-te cavaquinho”, de Ernesto Nazareth, y luego le pongo la canción original. Asiente y sonríe.

Nos metemos a la pileta de noche. Me cuenta de su viaje sola por Perú, Colombia y Ecuador. La admiro. Sabe muchas cosas de Argentina. Acá a doscientos kilómetros hay un pueblito que tiene en un campanario (uno de los pocos que quedan en nuestro país), una de las únicas dos campanas que mandó a hacer el Zar nosecuánto de Rusia, cuenta. Ella fue hasta ahí, a escuchar el sonido metálico. A hacerla sonar con sus propias manos. Dice que se siente como si te estallara la cabeza.

Hacemos una tortilla de acelga mientras miramos el canal Euronews. Se queja de que los europeos hace años que tienen los mismos problemas, hablan hablan pero nunca hacen nada. Miro junto a ella la tele y por primera vez veo a Europa como si fuese otro mundo, otro planeta, otra vida. Pienso en ella, que poco a poco se fue dando cuenta de que Posadas es su lugar en el mundo. Eligió esa costanera kilométrica llena de flores. El mural más largo del mundo. ¿Podemos elegir un lugar a nuestro antojo y que éste sea efectivamente para nosotros? Qué vendrá primero, una suerte de intuición, un magnetismo de la tierra que desde lejos nos llama, nos susurra, vení, quedate, acá sobre mí plantarás tus bananos, tirarás semillas de sandía y crecerán plantas, soy la tierra que te dará de comer y la amarás por eso. O uno se traslada y luego termina amoldándose al nuevo lugar de vida a modo de pensar que ese lugar estaba hecho para uno, cuando en realidad no es sino la capacidad adaptativa del ser humano ¿Nos eligen las ciudades, o las elegimos?

Al otro día me despierto y ella no está. Fue a trabajar. Tenía expectativas de encontrarla para tomar mate. Su presencia me es muy familiar. Como si la conociera desde siempre. Llega al mediodía y almorzamos. Siesta. A la noche vamos a Salvaje, el bar de moda entre los jóvenes. Ahí trabaja Jeremías, su nieto mayor, de diecinueve años. Lo saludamos. Es rubio y tiene las cejas más oscuras, muy definidas. Nos sentamos y ella pide una limonada. Yo un cynar con aperol, maracuyá y no sé qué más. Un trago de autor. Sabe muy bien y viene en un vaso enorme. Todo lo que Buenos Aires no sabe ofrecer. Pedimos unas mandiocas fritas. Es mi anteúltima noche en Posadas y quiero despedirme de la mandioca. Charlamos y me cuenta de su familia. Su papá era el menor de los hermanos. Un emprendedor. Tuvo una empresa de lavado de frentes de edificios. Luego una de caños de polipropileno. Cuando se inventaron los caños de plástico tuvo que cerrar. Y así fue reinventándose. Los abuelos de Cristina vinieron del Líbano. Campesinos pobres. Les decían que en Argentina se juntaba la plata en pala. Decidieron venir, pero con la expectativa de ganar mucho dinero y volver a su tierra. Fue por eso que dejaron a su hija, la mayor de las hermanas, allá. Cuando llegaron la realidad era otra: un pedazo de tierra para poblar, cultivar, sembrar. Kilómetros de pampa lisa vacía y húmeda. La hija mayor tuvo que venir hacia Argentina con otra familia, y acá se encontraron. Pienso en la desesperación de esa muchacha. En su tierra natal, pero sin familia. Otro tipo de desarraigo ¿Se habrá sentido abandonada?

Cristina me cuenta su primer recuerdo de la infancia. Desde el Líbano también había venido la tía Juanita, una mujer triste, vestida siempre de negro. Una tarde, rodeadas de Gallinas, la tía sentó a Cristina en su regazo y le enseñó un rezo. Al poco tiempo murió, jóven y con ojos tristes aún.

Imagen de portada: Florencia Böhtlingk. “Plantas de los Dioses”. De la serie Misiones. 2022.

Saramalacara ya no hace música: ahora pinta. En su último disco nos hizo un cuadro de nuestra cultura anhedónica joven, la de lxs chicxs sensibles que se criaron en red pero también solitxs. La historia que cuenta es un refrito. No nos quedan placeres desconocidos para descubrir y no podemos ir a buscar los mismos de siempre porque no están más. Igual lo intentamos, en un scroll infinito y otras intervenciones químicas, un rush dopamínico que no hace otra cosa que socavar el objetivo.

De vez en cuando, nos incluyo a regañadientes en el sujeto porque tenemos unos años más pero la adolescencia, ese momento del crecimiento que duele, se extendió y andá a saber cuándo termina. Además no la queremos soltar. Me pregunto si la disconformidad de la juventud no se traslada cada vez más desde lo exterior al mundo interior, y si ese no es un estado generalizado más allá de la edad. Eso o me están pegando mal los veintisiete, otro club del que no formo parte. Leo el título del álbum, Heráldica, como una referencia a eso que alguna vez estuvo ahí pero sentimos que no va a volver, un sistema de reglas y fórmulas para pintar un placer, porque parece que eso es lo único que nos queda, representarlo a través de una estética digital que presetea lo que volvemos a representar en un juego de luces interminable sin referente material. La heráldica nos dice: “Este signo va con este, este color con este otro, pero estos no se juntan” y así se crea una identidad, un escudo frente al adversario, un método arbitrario que podemos retomar para encontrar cierto sentido de orden, para recuperar una vida que no vivimos. Así empieza el 2024.

Heráldica arranca con un sonido cercano al UK garage, ese género de música electrónica ligado al drum & bass y al jungle, y enseguida pienso en Burial, el friki británico que compuso muchas cosas encerrado en su habitación. Música para bailar en tu pieza. Después de la introducción, “Más feliz” sigue el mismo vector genérico y plantea el tema de todo el disco: en busca de la felicidad que no llega. Toda la obra está plagada de referencias a un consumo cultural que se siente anacrónico aunque no lo sea tanto, más que nada por la edad de la artista y de la audiencia que le imagino, desde la red social Tumblr hasta los dispositivos de audio MP3. Ahora sí, momento “soy joven pero me siento un viejo sota”, y es que no hay tanta distancia pero me cuesta dimensionar que haya gente que no se acuerda del 2001 por ejemplo, aunque eso también está más alla de la edad y no es exclusivo de lxs que nacieron de este lado de la barrera del milenio, el Y2K.

El género del disco se metamorfosea a medida que avanzan los tracks. ¿Hyperpop?, trap y un gustito a pop-punk rebajados con sonidos que remiten a osciladores de baja frecuencia, plagados de sintetizadores brillantes, voces bajas, voces rotas. Las colaboraciones y referencias tienen un tono de meme: Hatsune Miku, la idol virtual japonesa de Vocaloid en la canción “10percs” (¿diez ventajas de qué? ¿Es una referencia a 100gecs?), o el sample de “In the End” de Linkin Park en “Tokio Hotel”. Gritando un susurro en un estribillo, canta sobre tapar el malestar con stickers de Sanrio, tomar Ritalin porque sí mientras la vida se le va ¿En un soplo? ¿Que veinte años no es nada? En el último tema, con “Tu droga”, dice: “Y ahora soy creyente como un fisura en rehab”, “tengo fé digital”. De eso se trata, de tener fé, de buscar a Dios en la web. Un dios electrónico que no es laico, sino todo lo contrario, una especie de tencgnosis, que es todo lo que existe, que es lo que nos puede dar todo lo que necesitamos, pero no quiere, porque es un dios celoso. En este disco, Saramalacara se vuelve el heraldo del espíritu de los tiempos que corren, pintando el blasón de la juventud contemporánea: “este dolor con este otro”.

Foto de Portada: Mark Cohen. 1943