El sábado 23 de marzo fuimos con mi novio a una quinta en Escobar a participar de una ceremonia de los Cuatro Tabacos. La hacen cuatro veces al año, una para cada cambio de estación. Sabíamos que incluía una toma de San Pedro y un temazcal, pero no sabíamos mucho más de qué iba. Llegamos ahí por un amigo de mi novio que también la iba a hacer. Este pibe, Seba, es médico y está metido en esta movida de ceremonias y prácticas, y contaba que venía de hacer un retiro en el que estuvo 13 días ayunando en la sierra en Córdoba debajo de un árbol. Ese level.

Unos días antes de la ceremonia, me junté con Mariano, quién iba a ser el guía o anfitrión. Me explicó un poco algunas cosas prácticas y también indagó sobre mi “propósito”: para qué quería hacer la ceremonia, qué me motivaba. Yo creo que un poco lo hace para tantear a la gente que le va a caer, asegurarse de que no vaya un neuróticx, o un libertarie, por ejemplo; o para garantizar la cohesión del grupo quizás.

Esta ceremonia pertenece a un movimiento que se llama Fuego Sagrado de Itzachilatlan, cuyo líder es Aurelio Díaz Tekpankalli. Todo esto lo aprendí la semana después googleando todos estos nombres que mencionaban, porque si bien todo era bastante entendible, las claves teóricas de la ceremonia no terminaban de satisfacer mi necesidad racional de que todo tenga un marco conceptual claro y lógico. Fuego Sagrado de … es una vertiente del Camino Rojo. No termino de entender muy bien si es una corriente, una religión, una filosofía, un conjunto de prácticas; en un paper lo encontré definido como movimiento político espiritual. Camino Rojo nace en México y es parte de un movimiento que lxs antropólogxs llaman mexicanidad, o nueva mexicanidad (según qué autor), y que propone restaurar las tradiciones de las civilizaciones precolombinas y re indigenizar la cultura. Todo de una forma muy new age, digámoslo. En su camino a través de países de Latinoamérica a mediados de los noventa (arraigó fuerte en Uruguay, por ejemplo), la recreación del Camino Rojo “cambia sus elementos originales, ya que se incorpora a un circuito psicoterapéutico neochamanista, se aleja de sus orígenes mexicanos, y es re-nativizado a través de la búsqueda de sus propias raíces étnicas” (también sacado del paper). Las prácticas del Camino Rojo, o de esta vertiente del Camino Rojo, incluyen estos rezos de tabaco, temazcales, ceremonias de medicina, Danzas del Sol, Búsquedas de Visión (que es el retiro que venía de hacer Seba, el médico, en Córdoba).

Debo decir que yo quería ir más que nada para experimentar algún tipo de efecto lisérgico, y no fue tanto eso lo que me pasó. La ceremonia es larguísima, empieza a las 10 de la noche y termina a las 10 de la mañana. Estuvimos toda la noche sentadxs dentro de un tipi (que es como una carpa redonda y alta) alrededor del fuego, haciendo el rapé, tomando el San Pedro, rezando y cantando. Se tocaban y cantaban canciones con un tambor que adentro tiene agua, y que todo el tiempo marca el mismo pulso, como el latido del corazón. El hombre del fuego cuidaba que siempre hubiera llama y en diferentes momentos iba haciendo diseños en el piso con las brasas.

La ceremonia se llama de los Cuatro Tabacos porque a lo largo de la noche se encienden 4 tabacos; es bastante literal el título. El primero es el de la búsqueda del propósito, el segundo creo que era el del fuego, que fue cuando tomamos el San Pedro (la medicina). El tercer tabaco es del agua (donde por fin pudimos tomar agua!, yo estaba muerta de sed), y el cuarto es el de los alimentos. Lo primero fue la ronda de rapé, que es una mezcla de

tabaco y cenizas que Mariano nos dio a todos los participantes uno por uno. En una especie de trompeta pequeña, como un cuerno, inserta el polvo por un lado y vos tenés que metértelo en un orificio de la nariz; primero el izquierdo, después el derecho. Cuando tenés adentro una de las puntas, Mariano soplaba el rapé por el otro lado de la corneta para que se meta bien adentro, haciendo un sonido como de soplido que es medio espacial. Y la sensación que provoca ese sonido cuando el polvo te entra es como si te tragara un aguero negro. Pica, arde, te lloran los ojos, invade y parece que destapa, un poco como oler pimienta, pero muy muy fuerte. Ya cuando me entró por el otro lado me sentí mareada, y como muy activa. Medio como un popper pero natural. Así empieza la ceremonia y esa primera parte ya te coloca un poco. Podés llegar a escupir, toser o vomitar con el rapé. A mi me empezaron a llorar inmediatamente los ojos, me quedé paralizada por lo fuerte de la sensación en general, paralizada y llorando.

Después del rapé se va pasando la bolsa de tabaco que hay que rolar en una hoja de chala. Tiene que quedarte grueso como un dedo, y hay que cerrarlo con cuatro tiritas más finas de chala, haciéndole cuatro nudos a lo largo, como moñitos. Todos encendemos nuestro tabaco y vamos diciendo en voz alta nuestro propósito, nuestro rezo. La idea es siempre pitar y mantener el tabaco encendido en lo que dura la ronda. Todos empezaban su rezo diciendo Aho Gran Espíritu o Aho Gran Misterio y terminaban con Aho Metakiase. Yo no sabía a qué se referían esas expresiones pero cuando me tocó hablar empecé con Aho Gran Misterio porque me pareció lindo. Lo dije sabiendo que quizás en mí podía sonar un poco forzado, pero no me importó. En la entrevista con Mariano él me había dicho que podía sonar rara la idea de “rezar”. A mi que vengo de una sólida crianza católica, de la que de adolescente pude despegarme irreconciliablemente, me hacía especial ruido esta idea de rezar. Pero una vez ahí me pareció de lo más lógico estar rezándole al fuego (el gran abuelo), y al gran espíritu, sin saber bien qué o quiénes eran. Yo dije que quería rezar por mis papás que les tocaba cuidar a mis abuelos, porque mis abuelos pudieran pasar en paz sus últimos años de vida, porque mi hermana pueda encontrar tranquilidad y paciencia para esperar sus procesos y porque yo pudiera aprender a amar más y mejor, y pudiera soltar la opinión ajena y las cosas que me pesan y me hacen mal sin sentido.

Después de esto se toma la aguacolla o San Pedro, que es una planta de poder, como la ayahuasca o el peyote. Había una gran olla con San Pedro y Mariano iba sirviendo para cada uno un vaso, que pasaba por el humo del fuego antes de darnos. El San Pedro no me pegó tanto como esperaba, no vomité ni nada. Me dejó en un estado re lindo, de mucha felicidad, medio como de porro fuerte. Veía todo como con un glow nubloso y del fuego salían unos destellos movedizos. Dicen que la medicina te muestra lo que tenés que ver, te ayuda a destrabar o a soltar algo. Entiendo que si no me pasó nada de esto es porque quizás no era mi momento, o también porque dicen que recién la segunda o tercera vez te pasa algo, no sé.

Para el tabaco de los alimentos las mujeres teníamos que ir a la cocina a cortar las frutas, cocinar la carne y preparar el maíz. Estaba amaneciendo y yo la verdad tenía más ganas de estar afuera mirando el cielo. Pero cuando fui medio resignada a la cocina, me di cuenta que era el lugar donde me tocaba estar en el rito. Me sentía en una aldea con las otras mujeres cortando sandías y melones, me imaginaba que teníamos polleras largas y el pelo con trenzas. Como estar en la Grecia antigua, en una comunidad hippie o en una cultura de otro tiempo. Mi novio, que practicó Tao mucho tiempo, me dijo después que las ofrendas de

comida siempre las preparan las mujeres, que es como una tipología, parte del rito. A mi por momentos me parecía un poco sexista, por eso cuando terminé de cortar mis frutas volví a salir afuera a ayudar a preparar el temazcal con los varones. Un rato más tarde, con las chicas llevamos la ofrenda de comida de vuelta al tipi: primero la fuente de maíz, después la carne y último las frutas, ese era el orden. El primero que comía era el hombre del tambor y después seguía la ronda. Hasta que la comida no había pasado por todes no podía comer la última mujer, que fue la elegida para prender el último tabaco y hacer el rezo. Era la que más veces había hecho la ceremonia, como una iniciada. En toda esta parte de la ofrenda y el último tabaco tuvo lugar algo hermoso de la energía femenina. Creo que nunca escuché palabras tan lindas de una mujer, era como una especie de feminista medieval. Ella habló de la ciclicidad de nuestros cuerpos y de las estaciones, de sus familiares y amigas embarazadas, de su mamá y su abuela, del trabajo de cuidado, de su presente, de sus ganas, de su deseo. La ceremonia finaliza con el temazcal, para el cual un rato antes ya habíamos armado entre todes otra carpa también redonda pero más pequeña y bajita, su estructura hecha de cañas, cubierta con mantas para que adentro quede oscuro e impermeabilizado. Dentro del temazcal hay un pozo donde se van colocando las piedras calientes, en cuatro etapas, o cuatro puertas. Las piedras (las abuelas) fueron calentadas previamente en otro fuego por horas, y cuando entran al temazcal están rosadas y se colocan en el pozo que está en el centro. Se cierra la puerta y se tiran diferentes yuyos y agua, lo cual genera mucho calor y vapor. También se canta con el tambor, y yo por momentos sentía que respiraba fuego, que se me iba a chamuscar la piel. Cuando salí de ahí no reconocía mi cuerpo: entre la mareación del San Pedro, el cansancio de horas de estar despierta, el calor y el sofocamiento extremo y la vez el relajo, sentía que no entendía dónde tenía el cuerpo, como si se hubiera separado de mi por un rato.

Marzo 2024.

Son las siete de la tarde, me apuro a prender la tele y pongo Le Quotidien, el programa de Yann Barthes que miro todos los días. Llamo a las chicas. Tengo miedo de que se lo pierdan. Tienen que contarles a sus hijas que lo vieron en vivo, como si hubieran estado ahí, como si ellas mismas fueran parte de la historia.

-Apúrense, vengan -grito ansiosa.

Los periodistas hacen entrevistas en la calle a la gente que espera la noticia. Una mamá y su hija de la edad de Alix agarran el micrófono. Estamos esperando este momento hace tanto, dicen. Hay mujeres de todas las edad con banderas. Dan ganas de llorar. Tendría que estar ahí en París, no en Bordeaux mirando la tele.

Sasha y Alix bajan, despacio, la vida les pesa. Se tiran en el sillón. Miran el celular y hablan entre ellas, no se dan cuenta de lo importante que es este momento.

-Chicas, miren, no se lo pueden perder.

-Bueno, ya va mamá, tranquila.

-A mí ya no me cambia nada, esto es por ustedes.

Todas las luces de la Tour Eiffel se ponen a brillar, parece un árbol de navidad. Salto del sillón.

-Mamá ¿qué pasa? estás llorando.

-Es la emoción, no se dan cuenta de lo importante que es esto. Van a meter el derecho al aborto en la Constitución.

Stephane es hijo único pero siempre quiso tener hermanos. Su padre le dijo que él también quería muchos hijos, pero la madre no quería tener más. La madre dijo que ella trabajaba todo el día, el padre no la ayudaba, y tener hijos era demasiado trabajo.

Hace tres años estábamos con sus padres y la madre de Stephane hablaba, como siempre, de los mejores años de su vida, cuando trabajaba de modelo para las casas de alta costura, y qué fácil era encontrar trabajo en esa época. Que apenas tuvo a Stephane volvió a modelar enseguida. Una vez le pregunté si habia dado leche a Stephane, y me mirô con cara de asco. Esta vez, entre macaron de vainilla y de fruta de la pasión, nos contó algo que, aparentemente, nadie sabía.

-Después de tener a Stephane me quedé embarazada. Me fui a hacer un aborto con un médico peor que un carnicero. Cuando volví a mi casa, casi me desangro. Por suerte, de casualidad vino Mia y me encontró desmayada. Stephane dormía en su cuna. Me salvô la vida. Si no llegaba, me moría. Tuve que esperar casi diez años para que legalizaran el aborto después de eso.

Mia, la bisabuela de Stephane, había sido enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a eso, Stephane creció con una madre.

-¿Sabías que había pasado esto? -le pregunté a Stephane en castellano.

-No.

-¿Estás bien? -pensé en ese hermano o hermana con la que siempre soñó.

-Fue su decisión -dijo resignado.

-Tampoco podía tener mi propia cuenta en el banco -siguió mi suegra, enojada, que siempre está enojada con todo-. Ganaba mâs que Jean -el padre de Stephane- pero tenîa que depositar lo que ganaba en su cuenta. Ni siquiera tenía una chequera a mi nombre.

En Le Quotidien está Claudine Monteil, que también tiene lágrimas. No se le notan sus 74 años, a pesar de su pelo corto y blanco. Toda la cara es una sonrisa y sus ojos celestes brillan. Muestra la tapa del Nouvel Obs de 1971, una tapa negra gastada por el tiempo, con letras de colores que dicen “La lista de las 343 francesas que tuvieron el coraje de firmar el manifiesto Yo me hice abortar”. Las 343 mujeres que tomamos el riesgo de ir a la cárcel, dice, porque firmamos este manifiesto escrito por Simone de Beauvoir declarando haber abortado en la clandestinidad.

Muestran una foto de Claudine con Simone de Beauvoir. Lo primero que hice cuando legalizaron el aborto fue ir a la casa de Simone, pero me recibió serena, casi enojada, dijo que la batalla no estaba ganada hasta que no inscribieran el derecho al aborto en la constitución.

-¿Se dan cuenta que hace casi cincuenta años que se puede abortar acá? Además, el tío de papá fue uno de los primeros médicos en hacer abortos, antes de que fuera legal.

-¿De tu papá?

-¡Pero no! El papá de ustedes.

-Cuando decís papá no sabemos si el tuyo o el nuestro.

-Pero ¿qué importa eso ahora? ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto?

No paro de repetirme. No se dan cuenta y me desespera.

-Bueno, ¿saben qué? Cuando se queden embarazadas y se hagan un aborto, se van a acordar de este momento.

-Calma mamá, todavía ni siquiera tengo mis reglas -dice Alix.

-En Estados Unidos también se puede abortar- dice Sasha, que sigue sin entender la diferencia entre integrar un derecho en la constitución y una simple ley.

-No, gracias a Trump ahora cada estado puede elegir si se puede abortar. Pero tenés razón, como es un muy posible de que Trump vuelva a ganar, capaz para hacerle la contra, Macron se apuró a meter el aborto en la constitución, ¿no?

-Mmm, si vos decís… Tengo sueño, ¿te importa si me voy a dormir?

Leí Troika de Isabel Zapata, publicado por Rosa Iceberg, en uno de los primeros fines de semana fríos del 2024, en el barrio de San Nicolás de la Ciudad de Buenos Aires, a la vuelta del Congreso de la Nación. Me hizo extrañar en formas iguales a la Ciudad de México, a mis perros del pasado y a la mismísima infancia. Cuando me hablaron de qué se trataba Troika, pensé en que me venía como anillo al dedo porque me estaba interesando particularmente por los temas vinculados a las tareas de cuidado. Pero la historia, su tono y sus personajes van mucho más allá de eso, aunque la temática no dejó de resonar durante toda la lectura.

Troika es una perra callejera que aparece en la puerta de una casa de familia en el barrio de Coyoacán -Ciudad de México- en los años 90. Una familia vuelta matriarcado, donde una madre, con destellos de intelectualidad sensual y fortaleza distante, cría a una hija y a un hijo sola hasta que decide contratar a una cuidadora y empleada doméstica con cama adentro.

Isabel Zapata narra en pasado un momento de la infancia, los años de convivencia con Francisca, la trabajadora del hogar, y con Pérez Troika, o Troika, la perrita que así fue bautizada por la madre. La primera parte del libro es una historia en primera persona y la segunda es unx narradorx omnisciente que reconstruye lo sucedido con el foco puesto en Francisca.

Leí Filosofía del cuidado, un libro de Borys Groys publicado por Caja Negra, el año pasado. Una amiga me lo prestó, después de tener una charla sobre los cuidados que yo le estaba brindando a mi mamá por cuestiones de salud. En ese libro, Groys hace un análisis y recorrido sobre cómo el mundo contemporáneo valora la salud. En la introducción hasta lo compara con el lugar que antes ocupó la religión. Así pasa desde Foucault, Nietzsche, a Hegel, entre otros, haciendo su particular análisis sobre el cuidado, relacionándolo también con el mundo del arte y el del trabajo. Groys dice que el trabajo de cuidado es improductivo, ya que permanece siempre sin terminar, y supongo que también porque no produce ningún producto (más allá de sostener la máquina, aunque se cuide también a quienes son improductivxs para el sistema). Sin embargo, afirma, es el trabajo más importante y necesario. El trabajo de cuidado sostiene al mundo, dicen muchas consignas feministas, lo dicen las feministas, ya que, al menos en Argentina, es realizado en un %98,2 por mujeres, y debe ser un número parecido al del México de los ’90s de Francisca, al del actual, y similar al resto del mundo.

Con influencia marxista, en un momento del libro, el autor alemán diferencia el espíritu del cuerpo, y así, el humano entendido cómo máquina y como animal. En cuanto máquina, el humano es considerado sano, cuando trabaja y es funcional -y el sistema de cuidados acá hace todo lo posible para que siga trabajando-. En cuanto animal, el humano es deseante y deja de ser funcional al perseguir este deseo hasta cumplirlo, el deseo, en consecuencia, es perjudicial para la salud y para el trabajo.

Cuando releí esto pensé en que en la primera parte de Troika, Francisca es una trabajadora del cuidado funcional, es una mujer máquina, que limpia cocina y cuida. Hace la tarea, va al parque con la perra y con la niña, juega con ellas, se queda fuera de hora si la jefa lo necesita, y así todos los días de manera repetitiva. En la segunda parte de la novela, en cambio, Francisca es una mujer animal que actúa persiguiendo un deseo y, sobre todo, una creencia, deseo animal y creencia cultural que choca con su trabajo en la ciudad. Por eso vuelve al campo. Aquí la cuidadora tiene sus fantasmas, su pasado, su relación con la naturaleza, con su cultura y su inconsciente -porque sus sueños le hablan-. Aquí hay una desfuncionalización de doble vía. La mujer de la limpieza, dice Boris Groys, es generalmente una campesina que, por las crisis económicas producidas por revoluciones tecnológicas se vuelve disfuncional. Francisca va hacia la ciudad, busca ser funcional, cuida una familia entera, y luego, al abandonar a esta familia y volver al campo, hace el camino inverso, dejando de ser una trabajadora.

Pero claro, la parte de la Francisca deseante es una reconstrucción de la autora, es su manera de completar la historia, de darle sentido. Una manera de trabajar un trauma, el trauma como algo que sucede de golpe y no se comprende. La autora habla de la memoria, de reconstruir la temprana infancia y lo que le falta, lo inesperado, lo misterioso y difícil de comprender para una niña, lo inventa, lo imagina y lo narra con detalles cariñosos y empáticos.

En esta historia, de familia ensamblada, se narra con cariño a todos los personajes, aún con la complejidad que los ensambles pueden implicar para el cariño. Y es una familia ensamblada típica que, luego de que los xadres se separen se vuelven a juntar, pero también es una familia con ensambles interespecie, ensambles de clase y ensambles de fantasmas, de cuerpos y espíritus. El mismo cuerpo-espíritu que divide al ser funcional y al deseante, que según esta lectura, es el nudo de esta historia.

Troika, de Isabel Zapata.

Editorial Rosa Iceberg. 2024

208 páginas.

Novela.

Imagen de portada: “Perro y perdices”, Jean Baptiste Oudry. Colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Encontramos estacionamiento cerca, era miércoles de entrada gratis y apenas llegamos empezó una visita guiada por la artista, Edna Pallares. Se lo atribuí todo al cuarzo que desde hace unas semanas cargo.

Los primeros siete u ocho cuadros son cielos de acuarela en tonos amarillos, grises, naranjas y azules. Uno –lo notamos al acercarnos, aunque yo más bien buscaba nuestro reflejo– tiene recortes circulares que, si bien mantienen los colores, modifican el curso de las nubes.

Se nos unieron alrededor de diez trabajadores del lugar, incluidas las dos curadoras de la exposición que esta artista está realizando aquí, en el Museo del Chopo. Revisé rápidamente si habían anunciado la visita en sus redes: no lo habían hecho.

En el primer pasillo Edna –que, según dice el texto de la entrada, es conocida sobre todo por su trabajo escultórico– nos habló de las cualidades tridimensionales de un medio bidimensional como lo es la acuarela: de los surcos que hace el agua sobre el papel, de las rutas que toma la pintura siguiendo al relieve.

Más adelante hay unas esculturas cónicas a las que la artista llamó, risueña, “pirinolas”. Lamentó que las piezas no puedan tomarse y sacudirse, pues algunas de ellas contienen una esfera y hacen ruido al moverse. Dijo que estaban basadas en un juego que tenía con su mamá cuando era niña.

Creí ver esa curiosidad infantil en algunas de las otras obras: la protagonista de la segunda sala es una colección de barquitos de barro cuya superficie fue moldeada por diferentes semillas mexicanas; en la tercera hay una mesa con dibujos en tinta negra entre cuyos materiales se enlista la luz del sol.

Al mismo tiempo, son piezas elegantes: círculos gruesos, líneas discontinuas, una paleta de colores sencilla. El montaje lo es, también, y se lo digo ahí mismo a Ricardo, minutos antes de recargarme en él por primera vez: hay suficiente aire entre las obras, cada pieza apunta a la siguiente. La forma coincide con el contenido.

La exposición termina en un pasillo desde el que se puede ver su inicio: una vez más, circular y repetitivo. La última pieza son tres grandes píldoras de concreto y resina que Edna realizó durante la pandemia. Antes de separarnos señala las cortinas, sobre las que se imprimió uno de sus cielos –gris, negro– con una técnica llamada sublimación en tela. Caminamos al elevador con una sensación quieta, pacífica. Hemos vuelto a ser dos. Pienso que el trabajo de Edna se asemeja a la meditación: los cuencos, las espirales, la porosidad de los materiales. Se cierran las puertas; nos rodea un beso que todavía no llega.

Yo ya estuve aquí, pero ahora es diferente de Edna Pallares (2024), hasta el 11 de agosto en el Museo Universitario del Chopo (Dr. Enrique González Martínez N° 10. Colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México).

Foto de portada: Edna Pallares, Cielos, de la serie Cielos 2016. Acuarela sobre papel.

Por ahora, el grupo de apoyo a la lectura está conformado por mi amigo Victor y yo. El nombre, que eligió Víctor, viene del primer libro que decidimos leer juntos: El apoyo mutuo de Kropotkin. Hicimos carteles en hojas rosa fosforescente y las colgamos en puntos concurridos de la escuela.

El lugar que elegimos para reunirnos es un jardín con un grupo de árboles de gran altura y una fuente de piedra al centro. Hay algunos troncos viejos y apolillados donde podemos sentarnos, también están el borde de la fuente – redondeado y húmedo – y su base- baja y polvosa. El jardín está al fondo del pasillo que separa al edificio de aulas de las naves independientes de los talleres. En el pasillo hay árboles también, bordeados por suelo de concreto: fresnos, ficus, una higuera y un guayabo.

La idea del apoyo a la lectura es que los momentos para hacerla pueden ser compartidos, que encontrar el tiempo para leer no tiene que ser más difícil que darse el tiempo para platicar. Leemos en voz alta a turnos. Mientras escucho, sentado en el borde húmedo, puedo mirar hacia arriba, seguir las ramas de la jacaranda y sentir el fresco de la fuente detrás.

Una ardilla baja hacia un nudo en el tronco que forma un recoveco como una ollita, lleno de guayabas fermentándose, alojadas ahí por ella misma o por otras. Toma una guayaba con su boca y vuelve a subir, escalando hasta parar en una rama, sentarse sobre sus patas traseras y dedicarse a comerla. Tras un rápido mordisqueo por toda la guayaba, que gira entre sus patitas delanteras, la ardilla escupe o deja caer el centro semilloso de la fruta, que cae a unos pasos de Víctor. Su voz cálida y pausada mientras tanto lee sobre ser movido por un sentimiento más amplio, más difuso e indefinido que el amor: “…un instinto de caución solidaria y de sociabilidad. Lo mismo se observa también entre los animales. No es el amor, ni siquiera la simpatía…”

En el agua de la fuente flota una rana amarilla, apenas se mueve. Tiene las patas traseras estiradas y su posición es casi vertical. No se asoma ni parece inmutarse. Tomé el hábito de visitarla por las tardes y encontrarla casi siempre en semejante estado de relajación, pero hace un par de meses la dejé de ver de un día para otro.

Parece que la rana llegó a la fuente así como se fue, me cuenta Sergio, que lleva más tiempo en la escuela que yo, estudiando cerámica. Voy a casa de Sergio los lunes por la mañana; él viene a mi casa los viernes. Me enseña cerámica, en su forma meticulosa y detallada de trabajarla, y yo le enseño a hacer pan, descubriendo también al hacerlo un método para mí. Mientras el pan se hornea, repasamos los pasos en voz alta; Sergio anota todo mientras yo observo su letra grande y su hábito de dividir en sílabas con un guión las palabras que no le caben completas. Las clases son nuestro acuerdo mutuo por ahora. Por el taller en casa de Sergio se cruzan dos gatas, que salen de la ventana y caen sobre el techo de lámina del estacionamiento para tomar el sol. Se asoma un perro negro, curioso y dócil que están cuidando durante las vacaciones. En el lado del departamento que no conozco vive Pancha, a quien no he visto, una ajolote que por las menciones de ella en conversaciones pasadas asumí ser una tortuga.

Aunque les he platicado de él, ni Víctor ni Sergio han conocido a Jesús, que vive en Tlahuelilpan, Hidalgo, a dos horas al norte de la ciudad. Allá, entre tantas otras cosas, Jesús logra darle significado a lo que parecería determinado a ser una tarea burocrática y frustrante: ser funcionario de cultura para el municipio. Su trabajo incluye encargarse del museo de la cultura de Tlahuelilpan. La muestra más reciente se trató de un trabajo de arqueología popular, con piezas prehispánicas encontradas en la región por sus habitantes, quienes las donaron o prestaron para mostrarlas. Son principalmente malacates, unas rueditas de cerámica de entre tres y cinco centímetros, con forma de media esfera y un orificio atravesándolas al centro desde arriba, usadas como contrapeso para hilar ixtle. Su abundancia muestra la importancia de la actividad textil en la región. La exposición reproduce en textos las anécdotas de sus hallazgos, usos alternativos, así como el nombre con lo que la mayoría de la gente los conoce: pirinolas, pirinolitas. A la distancia ayudé a calcar a computadora los delicados y variados grabados de la cara curva de las pirinolas para incluirlos – ampliados en escala – en un par de juegos de impresos engargolados. Algunos diseños a mano, más accidentados; otros en apariencia producidos con sellos. Escaleras, espirales, puntos, flores, que veo desde entonces reaparecer en platos, manteles, azulejos, diseños de herrería, vestidos.

Foto de portada: Leticia Obeid. “El libro de los pasajes”. Serie El canto de Jano, 2015-2016.

La línea es el germen de la escritura o quizás su síntesis. Tiene la capacidad de unir y separar simultáneamente. Es misteriosa y paradójica. Una línea puede estar hecha por un conjunto de nubes en el cielo, por piedras en el suelo, por una droga sintética o por las manos de Daniel Leber.

En su obra emergen símbolos formados por gestos minúsculos, pequeños portales con información encriptada para que el contenido sea develado a quien tenga la suficiente curiosidad y voluntad. El mundo es una historia triste es su última exhibición en la galería platense NN y no necesita de una coyuntura específica para su contemplación, por el contrario, se escinde de cualquier ancla que quiera atascarse en el tiempo.

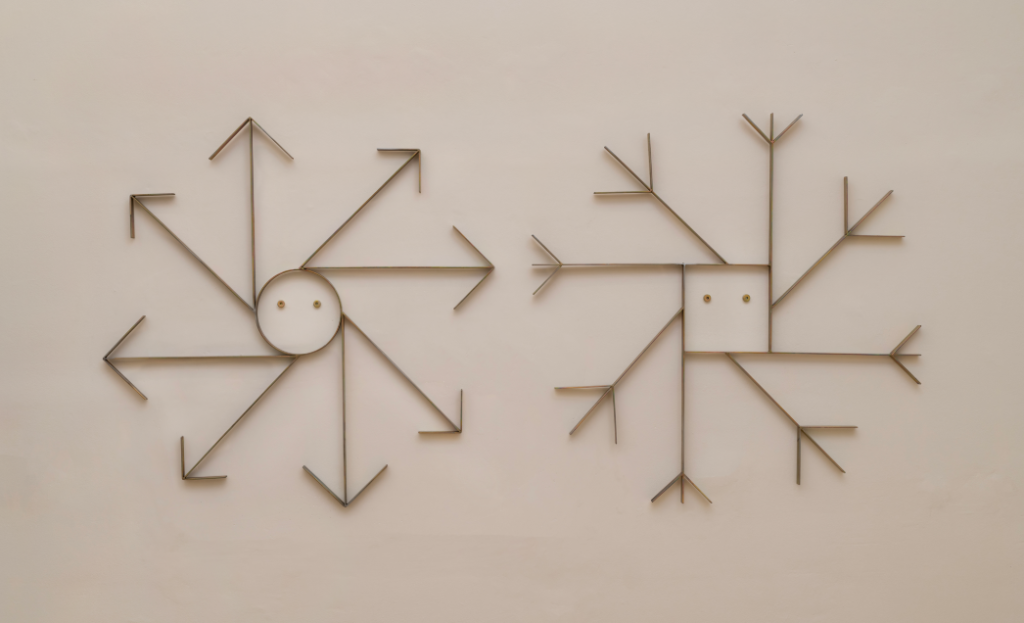

Las formas geométricas y las líneas forjada en metales aparecen dotadas de vida por las manos de Leber: un sol sostenido por un cuerpo articulado por otros cuerpos danzantes, un cuadrado y un círculo que se acompañan mutuamente, una línea marítima en la que se desplaza una fauna fantástica, conforman distintos mitos, narraciones de una historia sin tiempo. En este punto, Leber nos acerca al universalismo constructivo que formuló Joaquín Torres García en la década de 1940, en donde a través de un lenguaje moderno indagaba en las tradiciones americanas, ancestrales y universales, una comunión con el orden cósmico a través de un lenguaje geométrico.

No hay lugar que refugie mejor a estas ideas que la capital de la provincia de Buenos Aires, diseñada por Pedro Benoit: un cuadrado atravesado por líneas diagonales que dibujan triángulos y rombos en su interior, una ciudad atribuida a una logia, una institución filosófica que utilizó el racionalismo, la geometría y los símbolos para traducir ideas complejas en una época signada por la persecución: la masonería.

En momentos donde el aire se vuelve denso y el pecho se cierra, Leber, Torres García, Benoit y hasta la artista Claudia del Río nos recuerdan que la geometría es como un alplax para el cerebro y el corazón.

El mundo es una historia triste de Daniel Leber se puede visitar en la galería NN (49/ 9 y 19 n°719, La Plata). Gratis.